業務内容

コンクリートは、施工する構造物の強度や耐久性に応じて、その性質を調整する必要があります。配合設計は、こうした目的に合ったコンクリートをつくるための重要な工程です。

設計では、セメント、水、砂、砂利、混和剤などの原材料を、使用する構造物や施工条件に応じた割合で組み合わせます。配合は建築基準法やJIS規格に基づいて行われ、使用環境や季節、現場の要望に応じて微調整が加えられることもあります。現場ごとの条件を踏まえた設計が、品質の安定につながります。

配合設計の役割は?

生コンクリートの品質は、どのような材料をどの比率で混ぜるかによって決まります。その比率を決めるのが「配合設計」です。強度や耐久性、施工性など、求められる性能を満たすために、適切な材料と分量を選び設計する作業は、まさに生コンづくりの根幹とも言える存在です。配合設計が不適切であれば、建物の寿命や安全性にまで関わるため、非常に重要な技術的業務です。

Work flow

配合設計の具体的な流れ

要求性能の確認

まずは、どのようなコンクリートが求められているのかを明確にします。たとえば、構造物の種類(住宅・橋梁・工場など)、使用環境(屋外・海沿い・寒冷地など)、施工条件(ポンプ打設・長距離運搬など)によって、配合に必要な性能が異なります。

- 呼び強度(例:24N/mm²)

- スランプ(柔らかさ)

- 空気量(耐凍害性)

- 単位水量や水セメント比の制限

これらの要求を踏まえて、配合設計がスタートします。

材料特性の把握

使用する材料の性質を正確に理解することも配合設計には欠かせません。

- セメントの種類と凝結時間

- 骨材の粒度、含水率、比重

- 混和剤の特性(遅延性・流動性向上など)

- 使用水の性質(地下水・上水・井戸水など)

現場や季節によって材料の状態は日々変化するため、常に最新のデータをもとに設計する必要があります。

配合試算と試験練りの実施

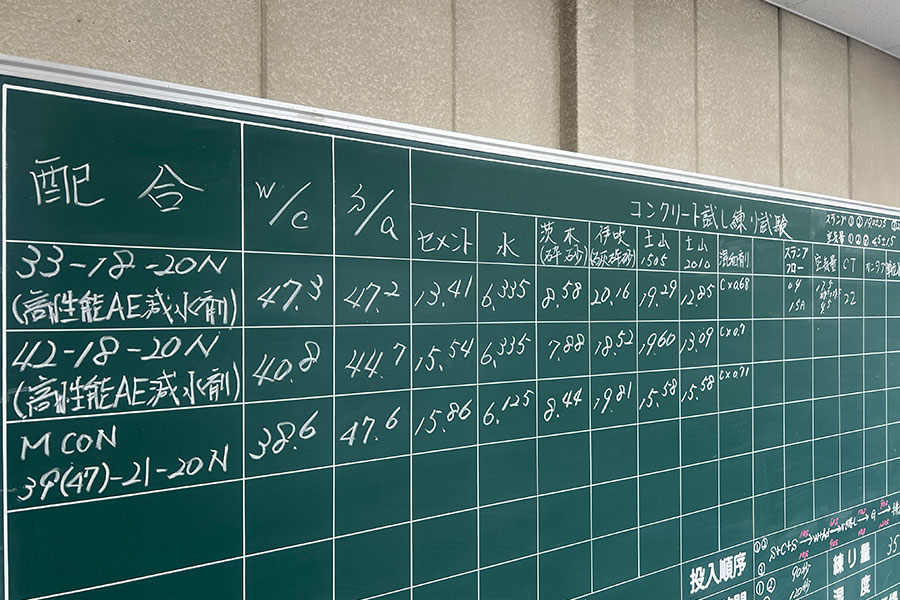

設計条件と材料情報をもとに、最初の配合試案を作成します。ここで用いるのが「標準配合設計」や「既存配合の修正」です。試案ができたら、実際に練ってみる「試験練り」を行います。この試験結果をもとに、必要に応じて水量や混和剤を調整し、最終配合を決定します。

コンクリート試し練り試験

01

水分量測定

配合設計で定められた通りのコンクリートが作製できるか、生コンクリート内の水分量を測定する

02

スランプ試験

生コンクリートの柔らかさや硬さが構造物や使用環境・施工条件に適しているかを検査

03

空気量試験

生コンクリート中の空気の量を測定

04

圧縮強度試験

スランプ試験と空気量試験完了後、専用容器に生コンクリートを詰めて完全に固まるまで4週間静置後、コンクリートの強度を測定

05

試験証明書発行

試験に通過されたコンクリートは試験証明書が発行される

配合の登録

最終的に確定した配合は、工場のバッチャープラントに登録されます。製造時には、この配合データをもとにコンピューター制御と人の手によって自動計量・練り混ぜが行われます。

生コンクリートの配合設計は、単なる数字の調整ではなく、「品質」「安全性」「施工性」をバランス良く成立させる技術そのものです。一度決めた配合が、現場でどのように使われ、構造物にどのような影響を与えるかを常に意識しながら設計を行うことが求められます。見えにくい工程だからこそ、丁寧さと責任感が問われる仕事です。正確な配合設計が、確かな建物と信頼を築く基礎となるのです。